「さわってみたい!」「こわい!」子どもたちの虫に対する反応はいろいろです。

嬉しそうに虫かごを見せてくれる子もいれば、「こわいからイヤ」と後ずさりする子も。

虫との関わり方は、年齢や経験、性格によっても異なるものです。

今回は、虫との出会いによって育まれるものについて考えていきましょう。

命への敬意が育つ

虫をうまくつかまえられず、羽が折れてしまった。

そんな体験をする子もいると思います。

こういった苦い体験をもとに考えを深めながら、子どもたちは少しずつ、命を思いやる心を育んでいきます。

小さな虫たちは、命の尊さを身近に感じられる存在とも言えるでしょう。

また、虫を「こわい」と感じる気持ちも否定せずに受け止めたいものです。

ふれあう、近くで観察するだけが虫との関わりではありません。

「写真で見てみる?」「図鑑にのってるかな」など、虫への興味を広げるための別の選択肢を保育者が提案することも可能です。

その子に合ったアプローチを考えていきましょう。

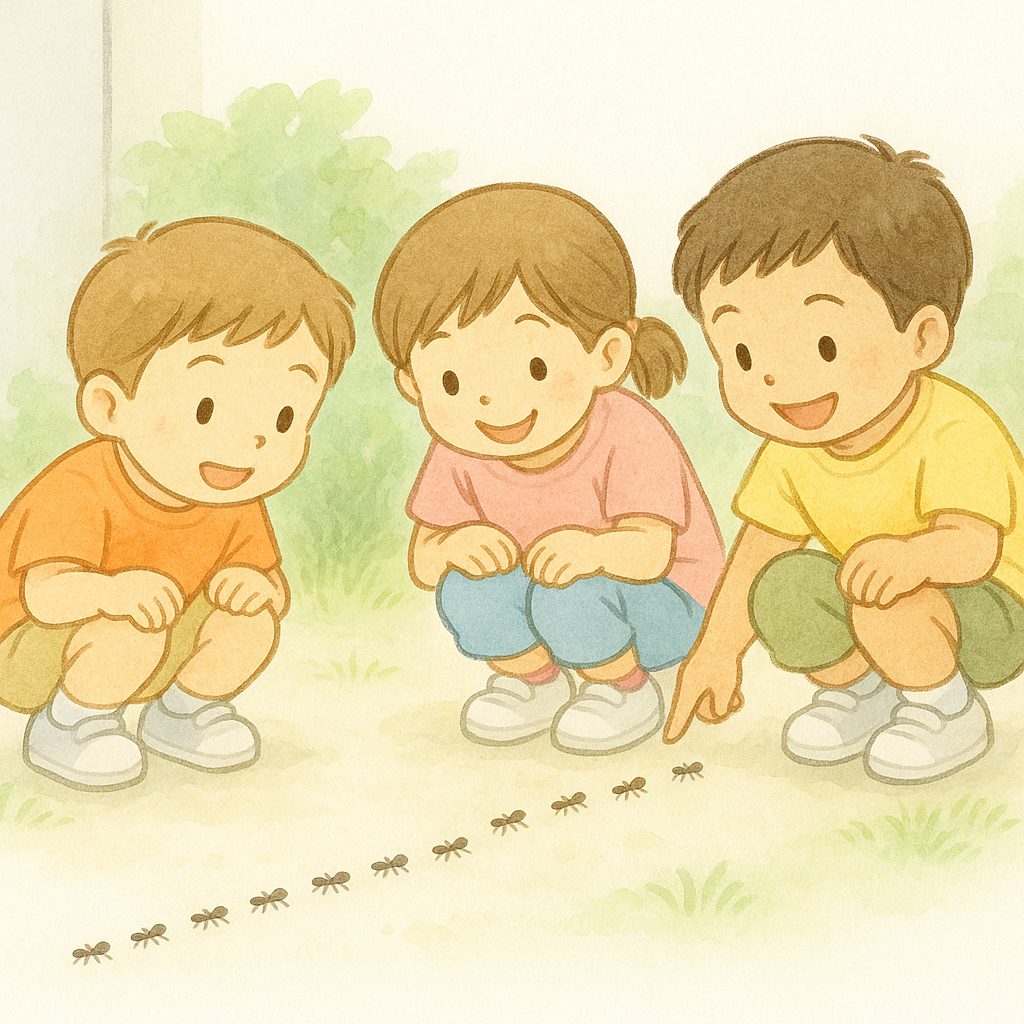

子ども同士で気付き合える時間を大切に

ある日、3歳の男の子がアリの巣の前でじっとしゃがみこみ、「どこにごはん持ってくのかな?」と話しかけていました。

近くで見ていた子も「なにしてるの?」と集まり、観察会が始まりました。

大人が必要以上に働きかけることなく、子ども同士で気づき合える場面が、虫との関わりから生まれた事例です。

虫との出会いによって、子どもたちは驚きや発見、喜び、悲しみや戸惑いなど、さまざまな感情を体験します。

そのひとつひとつを、保育者がともに味わうことで、子どもたちの心が大きく耕されることもあります。

虫をこわごわ見ていた子が、少しずつ興味を持ち始めたり、「かわいそう」とつぶやいた子がそっと虫かごに葉っぱを入れてあげたり。

日々の小さな積み重ねが、“命を大切にする心”をはぐくんでいくのかもしれません。

こういった体験を子どもの育ちへとつなげていきたいですね。

|

佐藤愛美(さとうめぐみ)

保育ライター。保育園や子育て支援施設にて担任や育児講座等の業務を経験。2016年にはフリーライターに転身。保育園の取材記事やコラムなどを中心に執筆し、現在に至る。 保育の仕事の魅力や、現場で活躍する保育者たちの生の声をお届けします。 |